Visite guidate Pompei, Ercolano, Napoli...

Prenota una Guida turistica per la tua visita

www.gaiaguide.it - info@gaiaguide.it

Mobile Phone: +39 3351737698 +39 3402709553

Pompei News

Pompei, nuovi scavi riportano alla luce una tomba monumentale con un alto rilievo raffigurante una coppia di sposi.

Recenti scavi nell'area funeraria di Porta Sarno a Pompei hanno portato alla straordinaria scoperta di una tomba monumentale ornata da un rilievo a grandezza naturale raffigurante una coppia di sposi. Questa eccezionale testimonianza, emersa grazie al progetto di ricerca "Investigating the Archaeology of Death in Pompeii", getta nuova luce sulle pratiche funerarie, le credenze religiose e la struttura sociale dell'antica città vesuviana.

Pompei Open Library

Libri, guide e risorse su Pompei da leggere o scaricare gratuitamente.

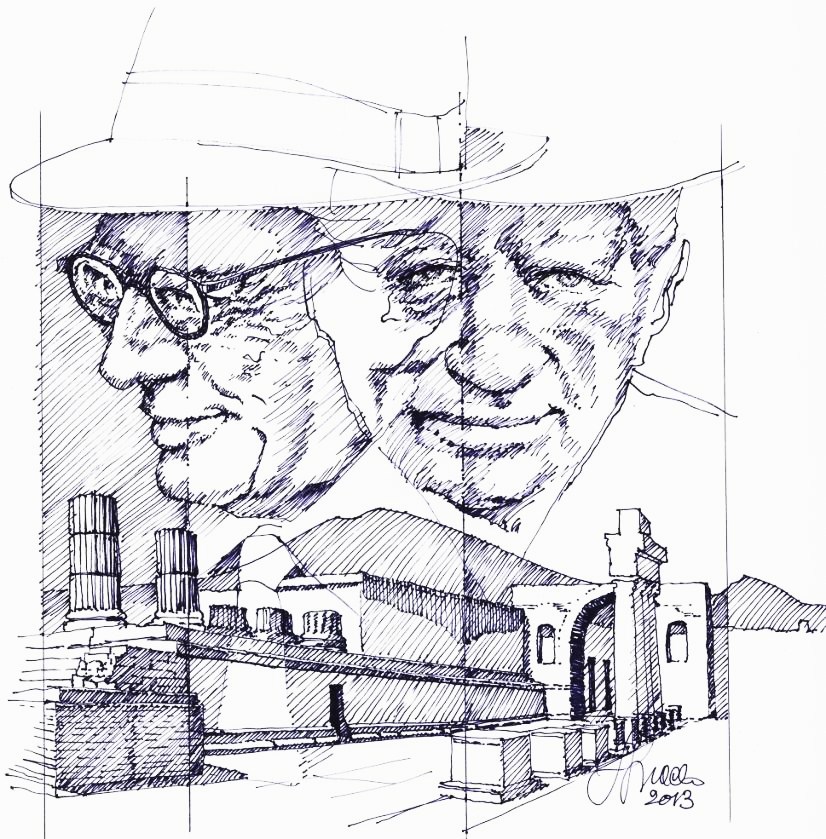

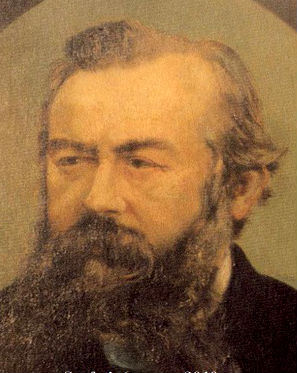

Amedeo Maiuri

Archeologo italiano (Veroli 1886 - Napoli 1963). Diresse una missione archeologica nell'Egeo (1914-24) fondando e dirigendo il Museo Archeologico a Rodi, e assumendo (1916) la soprintendenza ai monumenti e scavi del Dodecaneso; passò poi (1924) a quella della Campania e Molise, dirigendo il Museo Nazionale di Napoli e gli scavi di Pompei e di Ercolano, ai quali si dedicò sino alla morte, estendendo gli scavi a varî altri centri dei Campi Flegrei e della Campania; fu inoltre (1942) prof. di antichità pompeiane nell'univ. di Napoli. Oltre a pubblicare varî monumenti e iscrizioni di Rodi, si dedicò soprattutto all'illustrazione dei risultati degli scavi pompeiani ed ercolanesi, di Cuma e di Capri, scrivendo con gusto pagine ispirate al paesaggio e all'ambiente campano, che gli valsero anche premî letterarî. Socio nazionale dei Lincei (1936).

[...il M. riportò alla luce la fascia di edifici che si trova a sud di via dell'Abbondanza, scoprendo notevoli edifici di natura privata, come, per esempio, la casa del Menandro e quella di Paquio Proculo. Spinse fino al termine orientale, alla porta cosiddetta di Sarno, lo scoprimento di via dell'Abbondanza e, a sud di questa, identificò la cosiddetta "grande palestra", la cui esistenza era supposta dall'affresco - dalla casa I, 3, 23 - con la rappresentazione della "rissa" tra Pompeiani e Nocerini del 57 d.C. Ancora, il M. compì estese ricerche lungo la cerchia delle mura di difesa, proponendone una seriazione cronologica e costruttiva; esplorò i depositi votivi del tempio di Apollo; condusse saggi esplorativi nella basilica. Alla periferia nord-occidentale di Pompei, il M. completò lo scavo, dandone una completa edizione (La villa dei Misteri, 2a ed., Roma 1947) della villa suburbana fino allora nota come Item, dal nome del proprietario del fondo, ora intitolata ai Misteri. Accanto ai restauri delle principali strutture, il M. condusse ridotti, ma significativi e diffusi, saggi esplorativi: rivolti a indagare sia i livelli di vita della città precedenti il dominio da parte di Roma (dall'89 a.C.) sia il periodo tra il terremoto del 62 d.C. e la distruzione finale.

Non meno impegnativo fu il lavoro per facilitare e rendere più gradevole la visita dell'area archeologica: dall'allestimento dell'Antiquarium alla costruzione della biglietteria a piazza Anfiteatro e a quella dell'Auditorium, dall'adeguamento generale degli ingressi a Porta Marina alla predisposizione a giardino delle zone meridionali di margine, dalla ripiantumazione di alcuni giardini antichi fino all'illuminazione notturna...]

Tratto da: http://www.treccani.it/enciclopedia/amedeo-maiuri_(Dizionario-Biografico)/

- Dettagli

- Scritto da Pompei Online

Diana e Atteone - L'affresco qui riprodotto è stato distrutto durante un attacco anglo-americano nel 1943, la tempera di Loira è l'unico documento visivo a colori rimasto di questo grande affresco che era situato nella Casa di Sallustio a Pompei.

Nella prefazione Giulio de Petra scrive: "L’esecuzione affidata allo Stabilimento Richter & C.° è la più accurata e la più splendida che possa desiderarsi. Le tinte non sono quelle sciupate dall’aria, dal sole e dalle intemperie, ma rendono i toni caldi e vivaci, che brillano sulle pareti di Pompei, appena rimesse a luce; e così anche le lacune vennero coscienziosamente supplite. Il testo è scritto dall'architetto-ingegnere Edoardo Cerillo. Egli illustrando con molta dottrina gli infiniti particolari di quelle decorazioni, e ricercando con grande acume l'unità organica delle varie composizioni, ha pienamente giustificata la fiducia in lui riposta dall'editore. Infatti, trattandosi in massima parte di pitture architettoniche, il difficile compito non poteva essere adempito meglio che da un architetto, il quale ha, come lui, un senso squisito dell'arte ed è versato negli studi dell'antichità classica."

La data di pubblicazione di questo volume è incerta, vi è una recensione del New York Times datata 20 giugno 1887

Fai click su questo link per una visione ingrandita a schermo intero del libro>>>

Plates drawn and lithographed by Vincenzo Loria, text by E. Cerillo, preface by Giulio de Petra

Publisher Napoli : Pasquale d'Amelio

Pages 81

Possible copyright status NOT_IN_COPYRIGHT

Language Italian; French

Call number 9926686950001551

Digitizing sponsor Getty Research Institute

Book contributor Getty Research Institute

Collection getty; americana

Vincenzo Loria

Vincenzo Loria

Nella città natale iniziò a dedicarsi alla pittura sotto la guida del maestro francese Leon Richter, per poi studiare a Napoli presso l'Accademia di Belle Arti, dove, allievo di Domenico Morelli, si distinse per la padronanza acquisita nella tecnica dell'acquerello. Successivamente dipinse su commissione per amatori stranieri e ricchi galleristi, tra cui si ricorda Luigi Pisani, che acquistò numerose opere per la sua galleria fiorentina di Borgo Ognissanti. Insieme alla moglie, Célestine Salabelle - francese originaria di Fontaine Vaucluse, paese in provincia di Avignone – che fu spesso sua musa e modella, Loria visitò l'Europa prima di stabilirsi definitivamente a Napoli. Tra le opere di Loria, realizzate con tecnica a olio, acquerello, tempera, divennero molto ricercate quelle raffiguranti scene esotiche di sapore orientaleggiante o in costume settecentesco, i paesaggi che raffigurano scorci pompeiani e quelli che riproducono le pitture murali conservatesi sotto la cenere, riscoperte durante gli scavi archeologici. La diffusione dei dipinti a tema archeologico fu favorita dalla produzione di tavole su commissione dell'esperto di archeologia pompeiana Antonio Niccolini, per il quale Loria illustrò l'opera “Le case e i monumenti di Pompei”, edita a Napoli nel 1887 e poi diffusa nelle principali biblioteche, musei, accademie e case reali dell'epoca; incisioni scelte tratte dai volumi curati da Niccolini vennero inviate anche in America, contribuendo a diffondere oltreoceano la fama di Loria e degli altri artisti partecipanti al progetto. Su incarico del Ministro della Pubblica Istruzione Antonio Scialoja, l'artista produsse illustrazioni didattiche sull'arte pompeiana da distribuire presso licei e facoltà universitarie artistiche italiane. Inoltre, Loria partecipò a campagne di documentazione di scavi archeologici anche ad Ercolano, Stabia e Paestum.

Nel 1890 Loria aprì a Napoli un'importante galleria d'arte - inizialmente in via Vittoria 6, poi al civico 31 della stessa strada e successivamente in via Partenope 2- che diventò presto uno dei punti di riferimento della scuola napoletana del secondo Ottocento. Lo studio di Loria era frequentato da illustri personalità italiane e straniere, non solo europee: nobili, industriali, politici. Si ricordano, a titolo d'esempio, la famiglia di imprenditori tedeschi Krupp - dinastia tedesca originaria di Essen, che divenne famosa per la produzione di acciaio e per le fabbriche di munizioni e armi – e gli americani Singer, solo due fra i numerosissimi committenti che Loria ebbe durante la sua lunga vita e che troviamo registrati – insieme a molti altri – nel grosso quaderno in cui l'artista annotava nomi e indirizzi di ogni committente, oggi preziosa testimonianza della sua fama e di quanto fosse richiesto e apprezzato il suo lavoro. Oltre ad essere un apprezzato pittore, Loria fu disegnatore, litografo, incisore, decoratore su ceramica e sperimentò anche la tecnica della fotografia. Di questa attività restano, presso gli eredi, alcuni negativi e stampe all'albumina che testimoniano l'iter creativo dell'artista: Loria fotografava sempre lo scorcio che intendeva dipingere, ne traeva poi uno schizzo dal vero e, utilizzando come fonte entrambi gli studi, dipingeva l'opera finita. Loria si servì spesso del mezzo fotografico anche nel processo di realizzazione di copie dei suoi stessi quadri, di cui riceveva consistenti richieste; l'artista fotografava l'opera finita e sulla fotografia tracciava la quadrettatura necessaria a riprodurre il soggetto pittorico su nuovo supporto. Dopo la morte della moglie, nel 1929, Loria si trasferì alla Spezia in Corso Cavour 22– città in cui visse dieci anni, fino alla morte avvenuta il 31 ottobre 1939 - nella casa del figlio Ettore, apprezzato magistrato presso il tribunale della Spezia. Nella splendida cornice del Golfo dei Poeti e circondato dalla considerazione degli artisti locali, il pittore salernitano poté così ritrovare l'ispirazione, dopo un periodo di inattività.Alla Spezia venne inoltre insignito del titolo di decano degli artisti spezzini.

Approfondisci su: https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Loria

Le venti tavole, dipinte da Vincenzo Loria (1850 – 1939).

- Dettagli

- Scritto da Tiberio Gracco

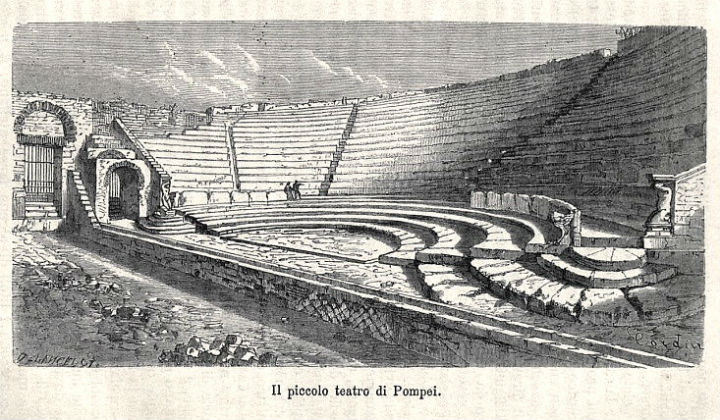

Un tronco di ferrovia congiunge Napoli a Pompei. Il tragitto non è che d'un'ora. Siete soli? Tanto meglio, il mio libro vi terrà compagnia, parlandovi anticipatamente di quanto sarete per vedere, a vostr'agio interrompetene la lettura per contemplare tratto tratto il Vesuvio o la marina: l'onda limpida che mollemente si distende quasi abbracciata dalla dolce curva dei promontori, una costa verdeggiante che via via dileguandosi si fa azzurrina, un'altra azzurrognola che quanto più s'appressa colorasi in verde, Castellammare che spunta, Napoli che sfugge... Così inizia questa guida pensata per i turisti in visita a Pompei, è subito evidente lo spirito narrativo felice e poetico che l'autore Marc Monnier, nato in Francia ma vissuto a Napoli per lungo tempo, esprime già dalle prime righe. Piacevole da leggere e ricco di illustrazioni e ricostruzioni.

Fai click su questo link per una visione ingrandita a schermo intero del libro>>>

Scarica il documento Pdf (9.8M)

Pompei e i Pompeiani : illustrato da 24 incisioni a la pianta di Pompei

by Monnier, Marc, 1827-1885

Published 1875

Publisher Milano : Fratelli Treves

Pages 164

Language Italian

Call number 567243

Digitizing sponsor Sloan Foundation

Book contributor Getty Research Institute

Collection getty; americana

Marc Monnier

Marc Monnier

Figlio di Jacques-Louis, francese originario della Ardèche, e di Priscille Lacour, svizzera di Ginevra, nacque e trascorse la giovinezza in Italia. Nel 1832 risiedette con i familiari a Napoli. Fece gli studi università all'estero, dapprima alla Sorbona di Parigi per un paio di semestri, quindi all'Università di Ginevra, completando gli studi ad Heidelberg e a Berlino. Si stabilì a infine a Ginevra dove divenne professore di letterature comparate (1864-1885) e più tardi fu vice-rettore dell'Università. Fu padre di Philippe Monnier. Marc Monnier fu uno scrittore prolifico e si interessò di argomenti disparati. È ormai ricordato come autore di saggi in lingua francese sulla cultura europea, e in particolare sulla cultura italiana (L'Italie est-elle la terre des morts?, 1859; Garibaldi, 1861; Les contes populaires en Italie, 1879; Les nouvelles napolitaines, ecc.). Si cimentò anche nella satira politica con buoni risultati; fu autore, in particolare, di una raccolta di brevi commedie in versi ottonari intitolata Théâtre des marionettes (1871). Nella sua opera Notizie storiche documentarie sul brigantaggio nelle province napoletane, tradusse e pubblicò il diario del generale catalano Josè Borjes, giunto nel 1861 in Italia meridionale per tentare un'insurrezione borbonica e divenendo noto per l'alleanza con il brigante Carmine Crocco. Tradusse dal tedesco in lingua francese il Faust di Goethe.

Fino alla morte pubblicò nella «Bibliothèque Universelle» di Losanna una corrispondenza mensile di cronaca italiana dal titolo «Chroniques Italienne».

Fonte https://it.wikipedia.org/wiki/Marc_Monnier

Di seguito le incisioni tratte dal libro Pompei e i Pompeiani

- Dettagli

- Scritto da Tiberio Gracco

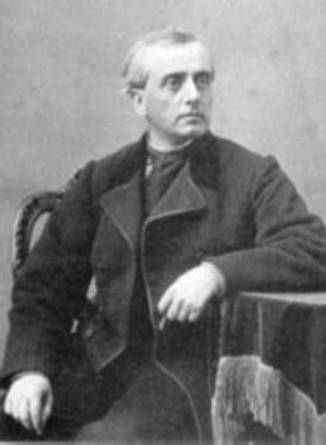

Questa guida illustrata, pubblicata nel 1901, è stata scritta da Francesco Morlicchio (medico, politico, letterato, editore-tipografo) con l'intento di offrire al visitatore un panorama accurato delle principali Domus ed edifici della città antica di Pompei. Come scrive nella prefazione lo stesso autore "La presente guida non è scritta per gli studiosi delle antichità pompeiane, sibbene per i visitatori che possono disporre di poche ore..."

Fai click su questo link per una visione ingrandita a schermo intero del libro>>>

Scarica il documento Pdf (4.7M)

Published 1901

Publisher Scafati : tip. Pompeiana

Pages 106

Language Italian

Call number 566406

Digitizing sponsor Sloan Foundation

Book contributor Getty Research Institute

Collection getty; americana

Francesco Morlicchio

Francesco Morlicchio

(Scafati, 1836 -1917), medico, politico, letterato, editore-tipografo d'avanguardia, socio di accademie internazionali, studioso di agraria e di archeologia, scrittore di racconti per l'infanzia in vernacolo.

Pubblicò nella sua "Tipografia Pompeiana" le prime guide sugli scavi di Pompei e Paestum, per queste pubblicazioni fu nominato socio corrispondente dell'Istituto Archeologico dell'Impero Germanico.

Fonte: Biblioteca Francesco Morlicchio di Scafati (Sa)

- Dettagli

- Scritto da Tiberio Gracco

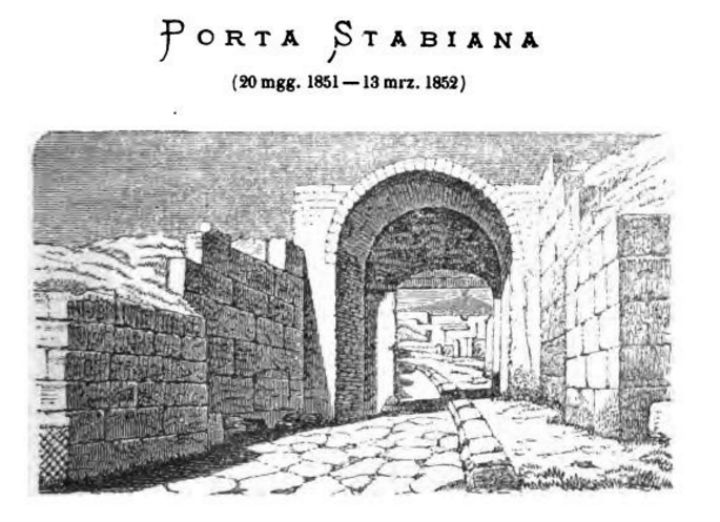

Fai click su questo link per una visione ingrandita a schermo intero del libro>>>

Scarica il documento Pdf (9.6M)

Publisher Tipografia italiana

Year 1875

Pages 470

Possible copyright status NOT_IN_COPYRIGHT

Language Italian

Digitizing sponsor Google

Book from the collections of University of Michigan

Collection americana

Giuseppe Fiorelli

Giuseppe Fiorelli

Giuseppe Fiorelli fu senza dubbio il più importante archeologo che operò a Pompei nell'Ottocento. Ispettore ordinario negli Scavi di Pompei dal 1847 e in seguito direttore degli scavi dal 1860 al 1875, ebbe tra numerosi meriti, quello dell'invenzione del metodo per eseguire i calchi delle vittime dell'eruzione.

Nato a Napoli, allora capitale del Regno delle Due Sicilie, iniziò la sua formazione studiando giurisprudenza, ma presto passò allo studio della numismatica. Avendo ottenuto buoni risultati riuscì a lavorare come numismatico ed archeologo finché ottenne la carica di Ispettore della Soprintendenza e del Museo di Napoli.

Le sue prime comunicazioni scientifiche comparvero nel 1841 sul Bullettino dell'Instituto di corrispondenza archeologica di Roma (pp. 186-188). La stampa di Osservazioni sopra talune monete rare di città greche (Napoli 1843). seguita da Monete inedite dell'Italia antica descritte (ibid. 1845), gli ottenne la nomina a corrispondente della R. Accademia Ercolanense, della Società degli antiquari del Nord, dell'Instituto di corrispondenza archeologica di Roma, e segnalazioni presso il ministro N. Santangelo, che lo fece assumere nel 1844 come ispettore addetto alla soprintendenza generale degli Scavi di antichità di Napoli. L'allora direttore F.M. Avellino lo impiegò nel riordino del medagliere del R. Museo Borbonico. Ma già nel 1846 le idee politiche liberali, il temperamento energico e ambizioso e i conflitti (pare soprattutto con Avellino e con l'architetto C. Bonucci: cfr. Milanese, p. 185, e la corrispondenza con E. Brunn e W. Henzen presso l'Istituto archeologico germanico) gli crearono difficoltà di carriera. Per reazione, e anche in cerca di alternative di lavoro, decise di partecipare all'VIII congresso degli scienziati in Genova, ove fu vicepresidente della sezione di archeologia.

Nel 1848 fu coinvolto nei moti liberali, per cui fu recluso in prigione nel carcere di S. Maria Apparente sino al gennaio 1850, quando fu assunto come contabile da un'impresa di costruzioni. Nel 1853 il Fiorelli si recò a Cuma, attratto dagli scavi archeologici intrapresi in quel periodo dal conte di Siracusa in varie località della Campania. L'archeologo entrò così a far parte nell'entourage del conte, e cominciò ad occuparsi con successo di scavi e ritrovamenti. Il conte di Siracusa, impressionato dalla bravura dell'archeologo, affidò al Fiorelli la direzione di tutti i suoi scavi. Nel 1858 Giuseppe Fiorelli concepì un nuovo metodo riguardante gli scavi nel Real Sito di Pompei. Infatti, invece di muoversi alla ricerca di oggetti preziosi come avevano fatto i suoi predecessori, Fiorelli riorganizzò tutti gli scavi suddividendoli in regiones (quartieri) ed insulae (isolati) e numerando ciascun ingresso degli edifici, al fine di poter localizzare con precisione ogni reperto.

Fiorelli intuì anche la possibilità di ottenere dei calchi dalle vittime dell'eruzione colando gesso liquido nel vuoto lasciato dai loro corpi nella cenere, (lo stesso ottenendo con corpi di animali o oggetti un tempo in legno quali porte, finestre, mobili o alberi), calchi che sono tuttora visibili negli scavi di Pompei.

Alla costituzione del Regno d'Italia divenne direttore, succedendo a Domenico Spinelli, degli Scavi archeologici di Pompei, dove condusse gli scavi con sistematicità e rigore scientifico.

Decise inoltre di aprire al pubblico gli scavi, fissando un biglietto d'ingresso.

Fiorelli fece inoltre realizzare tra il 1861 e il 1879 un plastico in sughero dell'antica città di Pompei; esso si trova tuttora esposto al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Nel 1866, Fiorelli fondò il Museo Nazionale di San Martino.

Nel periodo fra il 1863 e il 1875, Giuseppe Fiorelli cominciò la riorganizzazione delle collezioni del Museo Nazionale di Napoli (continuata poi da Paolo Orsi), come pure tutto il patrimonio archeologico acquisito precedentemente. Infatti fece stilare un nuovo inventario generale degli oggetti (che sostituiva gli inventari parziali di epoca borbonica redatti da Michele Arditi, da Francesco Maria Avellino e dal Principe di San Giorgio Spinelli), inventario suddiviso per categorie e classi di materiali, che è quello tuttora in vigore presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei.

Fondò la Scuola Archeologica di Pompei e nel 1875 pubblicò la Descrizione di Pompei, la prima guida scientifica della città.

Morì a Napoli nel 1896. La città di Lucera gli ha intitolato il Museo Civico.

Fonti:

http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-fiorelli_(Dizionario-Biografico)/

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Fiorelli

http://www.pompeiisites.org/Sezione.jsp?idSezione=1220

- Dettagli

- Scritto da Tiberio Gracco